Общество

Гашек, «Пугачевская» пушка, сельский ученый: что посмотреть в Бугульме

Семья Мамонтовых продолжает путешествовать по Татарстану. Игорь – родом из Москвы, Ольга – из Заинска. Москвич и провинциалка с разным видением мира решили составить для себя карту путешествий по республике. Вторым городом в маршруте Игоря и Ольги стала Бугульма.

Не Эверест, а Сокольская гора

Из Набережных Челнов в сторону Бугульмы неизменно выехали в пятницу в 9:00. В обратную дорогу тронемся – в субботу вечером. Едем по навигатору, который показал 139 километров в одну сторону, впереди 2 часа 31 минута пути. С учетом поездок по району и самому городу намотали 450 километров – дизеля ушло на 3500 рублей. Так как лето в средней полосе нестабильное, пришлось взять теплые вещи – они пригодились, второй день был прохладным. Наши вещи заняли два средних рюкзака.

По семейной традиции в пути я читала биографию чешского писателя Ярослава Гашека, супруг слушал. В Бугульме работает музей его имени. В пути нашли единичную забегаловку при заправке, отведали зернового кофе и чебурек.

Первые впечатления от города – неоднозначные. После выстриженных, причесанных, украшенных цветами Набережных Челнов полоснули по живому заросли, тянущиеся вдоль тротуаров - мои впечатления. А романтику Игорю приглянулись беспорядочно растущие и цветущие ромашки. Он вспомнил детство, когда из Москвы приезжал в деревню. Мне тоже «в голову» ударила романтика – вспомнила, что люблю полевые цветы.

Узнав, что Бугульму можно увидеть с высоты птичьего полета, отправились в парк «Сокольская гора», самая высокая точка там достигает 16 метров. Не Эверест, конечно, но высоко. Поднялись на смотровую площадку, откуда действительно видно весь город от одного края до другого. При этом взгляд мало что цепляет – только золотистые купола и небесного цвета фасад храма Казанской иконы Божьей Матери. Отправляя нас в путешествие, родители сказали, что мы будем находиться в одной из самых высоких точек Татарстана. Бугульма находится на восточной возвышенной части Русской (Восточно-Европейской) равнины. Местные жители говорят, что у них и снега бывает больше, и морозы более суровые. Город расположен ближе к Уралу.

Погода выдалась холодная, поэтому нас быстро «унесло ветром» с Сокольской горы. Быстрым шагом вернулись к машине. А ветронепроницаемые бугульминцы со смотровой площадки продолжали любоваться родным городом. Закаленные.

«Пугачевская» пушка в музее

Когда проезжали по улице Космонавтов, нас впечатлила цифра, выгравированная на памятнике 200-летия Бугульмы. 1781 год – это год основания города. Чтобы узнать об истоках Бугульмы, пошагали в сторону краеведческого музея на улице Герцена. Удобно, что в городе все находится в шаговой доступности.

Москвич и провинциалка давно сошлись во мнении, что в городах, куда они путешествуют, их привлекает исторический центр – со старинными домами. В Бугульме такие есть – в двух из них находится музей. Первое здание построено во второй половине XIX века. По легенде оно возведено по поручению купца Клюшникова для супруги-итальянки, напоминало ее дом в Италии. Второе – особняк из кирпича, который построен в начале XX века для семьи мещан Климовых.

За двоих в музее отдали 300 рублей.

Впечатления от музея получились смазанными, так как не было гида. Предоставили аудиогид – вопросы ему на задашь, а смотрители знают не все. В целом, аудиогид неплохой, из него узнали, что первые упоминания о Бугульме были в 1736 году, как о маленькой деревне. Раскинулась деревушка у реки Бугульминка. В 1781 году обрело статус уездного города Уфимского наместничества. В разные годы он относился и к Оренбургской губернии, и к Самарской, и к Казанской.

Одним из интересных экспонатов стала чугунная пушка, датируется она 1725 годом. По тому, как она оказалась в музее, слагается немало легенд. По одной из них, ее нашли в пещере Сокольской горы, где якобы скрывался Емельян Пугачев. По версии историков, его на самом деле в Бугульме не было. Удалось установить, что произведена пушка на Урале. Местный житель Ильдус Мавлютов вспомнил, как в детстве заходил в эти пещеры, сейчас они закрыты.

Бугульминская любовь Гашека

Лектор-экскурсовод Елена Курлянова из Литературно-мемориального музея Ярослава Гашека (на улице Советской) порадовала. Чтобы пообщаться с живым человеком, гидом, заплатили за групповую экскурсию в пять человек – 300 рублей. Не жалко, за интересный рассказ и диалог можно отдать и больше.

К слову, этот музей – с пометкой «литературно-мемориальный» – единственный в России и мире. Дом-музей есть в Чехии в деревне Липнице. Там в последние годы жил писатель. Музей в Бугульме находится в деревянном здании, где прежде располагалась комендатура. У здания установлен памятник Ярославу Гашеку – писатель сидит на лавочке, рядом с ним собака.

Ярослав Гашек пробыл в Бугульме недолго – 2,5 месяца. Но этого времени хватило, чтобы получить впечатлений для «Бугульминских рассказов». Общеизвестно, что писатель даже хотел создать роман «Швейк в Бугульме». Сегодня нам известен незаконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка». Прочитать роман до конца ни москвичу, ни провинциалке не удалось. Чтиво – не для нас.

«Как Гашек оказался в Бугульме?» – спросили у гида.

«В октябре 1918 года комендантом Бугульмы назначили Ивана Широкова, так как он был вынужден часто выезжать на фронт, ему в помощь для работы в комендатуре прислали трех человек, среди них был и Ярослав Гашек. Ему приходилось работать круглые сутки – участвовал в расквартировании прибывающих советских частей, в организации транспортировки грузов, в охране складов боеприпасов, вокзала. Дежурство проходило в первой комнате – слева от входа. Здесь вы можете видеть обстановку того времени: телефон, большой стол, железная складная койка», – рассказала Елена Курлянова.

В народе ходят легенды про Ярослава Гашека – историю про его любовь из Бугульмы рассказывала Дарья Заглядина. Она в качестве шорника занималась сбором разведданных. По легенде, звали избранницу писателя Гелей (Ангелиной Бойковой), она была телеграфисткой. Их знакомство случилось на железнодорожной станции. Была ли свадьба не ясно, свидетельства о регистрации брака нет. В своих воспоминаниях Гашек писал: «Бугульме на карте мало места, но много – в сердце моем...» Возможно, эти строчки и о ней – о его бугульминской любви.

«Были ли в музее потомки писателя, как известно, у него один сын?» – интересуемся у экскурсовода.

«Лично не приезжали, но мы с ними переписываемся. Они нам прислали сувениры. Надеемся, что со временем приедут. Ждем их в гости, – сказала гид. – Обязательно съездите на железнодорожный вокзал, чтобы увидеть памятник бравому солдату Швейку».

Так и сделали. Стояли в небольшой очереди, чтобы сделать фотографию, так как в это время остановился поезд – из южного курорта.

Куда летят журавли – в небо или домой

Елена Курлянова посоветовала посетить зал Боевой Славы «Память», находящийся при военкомате. В будний пятничный день не успели, поехали в субботу. Оказался закрытым, когда собрались уезжать, подъехала машина. Обратились к мужчине, вышедшему из нее: «Вы не военком? Мы хотели попасть в зал Боевой Славы». Чтобы усилить эффект, пришлось воспользоваться служебным положением, представиться корреспондентом газеты на задании.

Представился нам и мужчина – Ильдус Мавлютов, председатель Совета пограничных войск города Бугульмы, он является одним из создателей зала боевой славы. По телефону все согласовал с военкомом.

«Здание, где находится зал Боевой Славы датируется началом XX века. Оно было отреставрировано – сохранили в первозданном виде. Отсюда солдаты уходили на русско-японскую войну. Посмотрите на потолок, как вы думаете куда летят журавли», – спрашивает Ильдус Мавлютов.

«Как в песне «Журавли»: солдаты, которые не вернулись с войны, превратились в белых журавлей и летят в небо», – отвечаем ему.

«На самом деле журавлиный клин летит домой», – сказал собеседник. – В зале, посвященном Великой Отечественной войне, на потолке можно увидеть изображение бомбардировщика «Бугульминский колхозник», если смотреть на него под определенным углом, то можно увидеть, как он пикирует. Зал Боевой Славы появился в память об Олеге Осинцеве, погибшем в Афганистане в 1987 году. Когда были его похороны, собрался весь город. Там зародилась идея – сначала открытия клуба, потом зала Боевой Славы».

К слову, бомбардировщик был построен на средства, собранные бугульминцами, – 400 тысяч, старыми деньгами. Бугульма известна 352-й стрелковой Оршанской краснознаменной ордена Суворова дивизии, бойцы которой отправлялись на фронт с местного железнодорожного вокзала, где установлена мемориальная доска. Среди инициаторов создания дивизии был маршал СССР Климент Ворошилов. Он приезжал в Бугульмы, чтобы лично убедиться в ее подготовке.

В зале отражена военная история России, в том числе Татарстана, Бугульмы. Памятник «Бугульминскому колхознику» установлен и на улице Ленина.

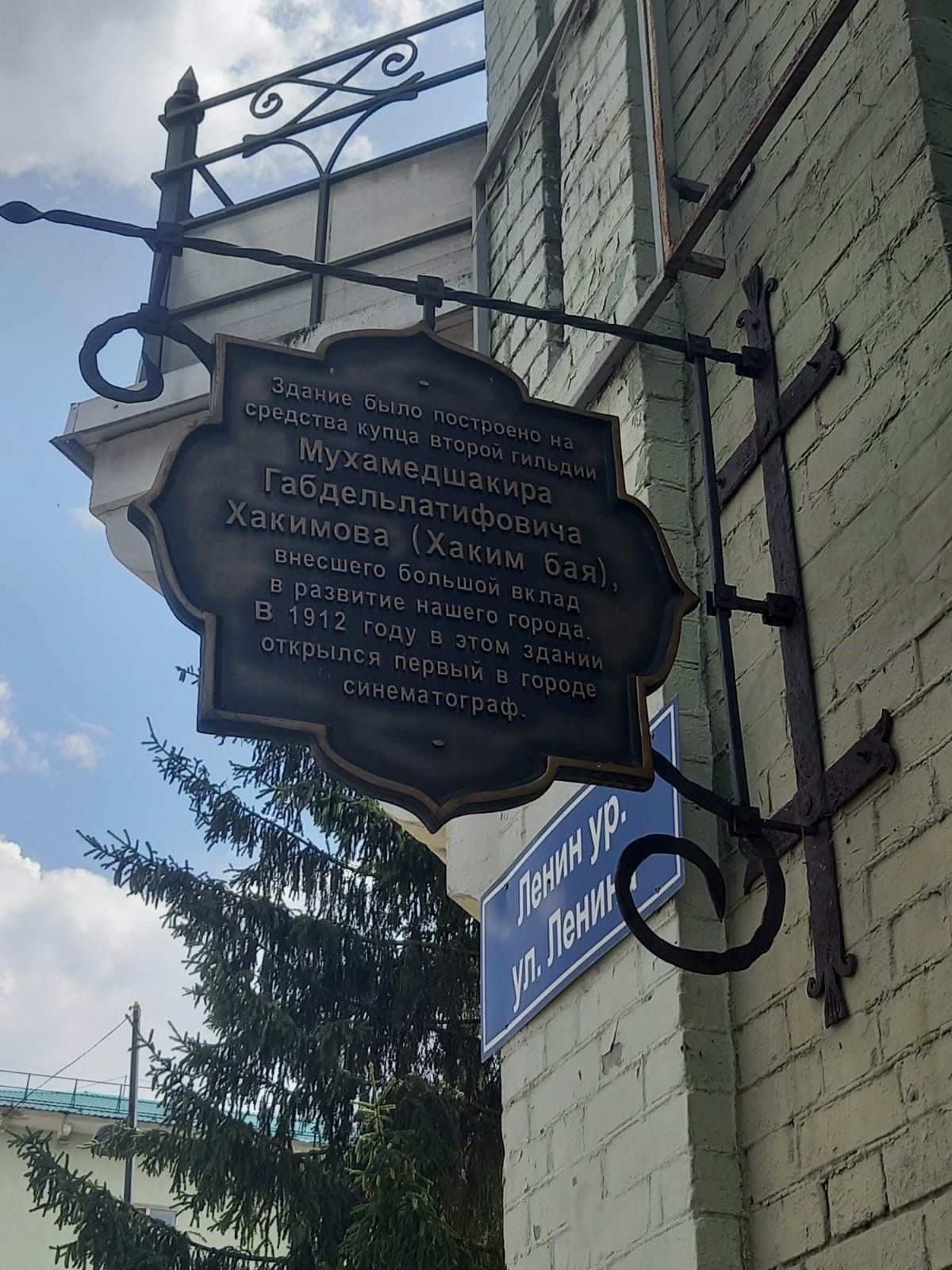

Театр, где впервые вышел на сцену Баталов

Попасть в драматический театр им. А.В. Баталова нам не удалось – летом актеры в отпуске или на гастролях. Сделали фото и селфи рядом со зданием театра с большой историей. Театр располагается в здании, построенном в 1897 году, тогда там был народный дом. С 1935 года отдано под театр. Было приятно увидеть на табличке, размещенной на здании имя Наиля Магдеева, мэра Набережных Челнов. Ранее он был главой Бугульмы, именно по его инициативе сделана реконструкция здания.

Известный актер Алексей Баталова провел в Бугульме детские годы. Их с мамой Ниной Ольшевской, двумя братьями эвакуировали сюда в годы Великой Отечественной войны. Здесь он впервые вышел на театральную сцену. Актер известен по фильмам "Москва слезам не верит", "Звезда пленительного счатья" и по другим.

Село Спасское, основанное ученым

В поездках стараемся посещать не только основной город, но и выезжаем в район или область. Поэтому держим путь в Бугульминский район – в село Спасское (ранее носило название – Ключи), что в 18 километрах, в 20 минутах езды от города. На въезде в село видим указатель, что оно основано в 1743 году Петром Рычковым, которого называют первым историком Южного Урала и человеком, стоявшим у истоков экономической географии России. Прозвали Рычкова и Колумбом Оренбургского края, его изучению он посвятил немалую часть жизни. В том числе за это он получил Бугульминские земли.

Жители Спасского сразу же заприметили незнакомую машину, появившуюся в селе – приехали туристы, они здесь не редкость. Места-то у них известные. В музей, что при начальной школе не попали, на воротах замок. Суббота – выходной день, на экскурсию лучше приезжать по предварительной записи.

Но мы нашли своего проводника и гида – библиотекаря Евгению Овчаркину. В библиотеке она нам показала фотографии сохранившегося в музее кубка Петра Рычкова, а также старинные снимки церкви Воскресения, после открыла храм и провела нас внутрь.

«Мы находимся в храме, возведенном благодаря Петру Рычкову. Прямо под нами есть подземный переход, он тянется от храма до кладбища. Это около километра. В детстве спускались туда, далеко не ходили, страшновато. Но светили фонариками, было видно, что проход уходит вглубь. В советское время ученики Спасской школы прошли по переходу, обнаружили склеп – один из гробов был обит зеленым бархатом, прошит золотой нитью. В самом храме захоронены ученый и его сын, чему свидетельствуют надгробия, сделанные в современное время. Благодаря родным Рычкова, сельчанам, благотворителям святое место постепенно восстанавливают – установили окна, перекрали крышу, установили купол. Начали проводиться службы», – поделилась Евгения Овчаркина.

По туристической тропе провели к роднику, на него выходили окна дома Петра Рычкова. Дом ученого не сохранился, на том месте сейчас магазин. Не остались медеплавильный и винокуренные заводы, а также пасека, организованные им.

«Ученый занимался изучением пчел, чтобы наблюдать за ними создал стеклянный улей. С отсылкой к этому на здании библиотеки и клуба изображены соты, часть пешеходной тропы оформляем в виде сот. Делаем на грантовые средства», – сказала гид.

«Знаете, что не хватает в этом месте – дома-музея Петра Рычкова, пусть даже это будет новодел, созданный по фотографиям. Как в Болдино у Пушкина или в Тарханах у Лермонтова. Хочется, чтобы сюда потянулся большой туристический поток», – обратил внимание москвич.

Страусы, как сороки, любят все блестящее

За агротуризмом поехали в село Соколки, оно находится в 17 километрах, в 19 минутах езды от Бугульмы, где Эдуард Шафигуллин держит страусиную ферму. С порога увлекает рассказом о своих питомцах.

«На нашей ферме обитают черные африканские страусы – две семейные пары. Птицы с черным окрасом – самцы, с серым – самки. Питаются они яблоками, кабачками, огурцами. Без еды, что в ведрах, к ним лучше не подходить. Они, как сороки, их привлекает все блестящее, могут стащить. В прошлые годы женщина осталась без сережки, которую любопытные страусы стянули и проглотили. Когда вы их кормите, то можно их погладить, они не против», – увлеченно рассказывает Эдуард Шафигуллин.

Пока двухметровые птицы уплетали корм, мы успели потрепать их по голове. На ощупь шевелюра у них жесткая, долго ласкать себя не дают. Эдуард занимается разведением страусов восемь лет, привез их из Самары. У каждой семьи отдельные «домики», свой загон. Зимой жилье отапливается.

«Скажите, они у вас яйца несут? Делаете ли вы из них яичницу?», – поинтересовались туристы.

«Прошлое лето было теплым, поэтому они несли по одному яйцу в неделю. В этом году оно холоднее, отсюда по кладке в месяц. Яйца отправляем в инкубатор, вылупившихся птенцов растим и передаем в подобные хозяйства. Продаем и яйца – одно стоит 2000 рублей. Страусиное яйцо – это 30 куриных, весом оно от 1,5 до 1,6 килограмма. Яичницы хватит на компанию из десяти человек, туристы привозили казан и готовили. По вкусу и цвету не отличишь от куриных яиц. Скорлупа похожа на фарфор», – объяснил владелец фермы.

И дал нам подержать пустое яйцо в мелкую крапинку. Оно, действительно, почти фарфоровое. Покупка билета и корма обошлась в 400 рублей.

Цыпленок табака как в ресторане на Арбате

В эту поездку гастротур удался. Решили посетить три разных заведения – рестобар, кафе, столовую. Обедали в кафе «Лепим и варим», российская сеть пельменных. Интерьер, обслуживание, подача, вкус блюд – на уровне. Москвич выбрал пельмени в черно-белую полоску «Белый бык черное ухо» с говядиной, а провинциалка – синие – «Синяя птица» с индейкой и курицей. Зашла подача салата оливье в банке.

Ужинали в рестобаре «BВК» – интерьер, как в кафе или в хорошей столовой, а вот блюда по подаче и вкусу, как в ресторане. Игорь заказал «Цыпленка табака», в надежде, что ощутит вкус блюда, которое готовят в грузинском ресторане на Арбате Москвы или дома мама. Желаемые ощущения он получил, но немного не хватило перца. У меня утиная грудка была приготовлена идеально, сладкое пюре из батата – прекрасное дополнение.

Столовая «По-домашнему» окунула в школьные годы – тот же вкус супа, то же пюре с комочками, приправленное гуляшом, и компот. Рекомендуем, испытано на себе. Еда в общепите и с покупкой продуктов на завтрак обошлась в 6500 рублей.

Гостиница «Бугульма» оказалась обшарпанной снаружи. В надежде, что внутри будет все же лучше, отправились смотреть номера. Нам дали ключи от полулюкса стоимостью 3600 рублей, где есть горячая вода из бойлера. По словам администратора, горячей воды нет, в городе идут ремонтные работы. В номере древний телевизор, маленькая раковина, пожелтевшая ванна. По фотографиям не понравились и частные гостиницы. Сняли светлую однокомнатную квартиру за 2200 рублей.

Тур Бугульма – закрыт. Поездка обошлась в сумму 14 000 рублей (с учетом сувениров). На обратном пути читали брошюру Анатолия Ефремова о жизни Петра Рычкова. Еще раз захотели вернуться в село Спасское, с одной стороны его окаймляет лес, с другой – холмы. Неспроста сельчане признались в любви к месту, где живут.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Комментарии (1)