Общество

Бунт из-за хамства чиновника Синебрюхова и пароход «Юрочка»

Какие страсти кипели из-за дорог и мостов в XIX веке

Земству Мензелинского уезда, частью которого были Бережные Челны, вменялась доставка почты, содержание почтовых трактов, строительство и ремонт мостов, дамб, переправ через реки. Это были хлопотные дела. Как справлялось земство с этой бесконечной «головной болью», какие страсти бушевали вокруг дорожного вопроса и как самоуправство чинуши вызвало народное возмущение – рассказал в своих трудах известный челнинский ученый и краевед Владимир Ермаков.

Земская гоньба разорила зажиточного крестьянина

Земская почта в XIX веке развозилась на лошадях специальными почтарями. Каждый из них ездил по постоянному маршруту. У Набережных Челнов было выгодное местоположение – здесь получали корреспонденции чаще других. Во время навигации, с мая по октябрь, почта из Казани доставлялась ежедневно – пять раз в неделю. В то же время в Мензелинск, который считался уездным центром, даже в конце века почта поступала лишь дважды в неделю.

Почтовая инфраструктура влетала земству в копеечку. В 80-х годах XIX века оно содержало 26 земских станций с 71 парой лошадей. Расходы на них росли: в 1878 году из казны «на почту» выделялось 530 рублей, в середине 80-х годов – 1000 рублей, в 1911 году – 4,8 тысяч рублей.

За исполнение ямской гоньбы (почтовой службы в России – прим. ред.) брались местные жители за плату. В марте 1879 года на нашей станции этим занимался крестьянин села Мысовые Челны Иван Рукавишников. Он вёл ямскую гоньбу на пяти парах лошадей, за что земство обязалось платить ему 20 рублей в месяц на пару. Рукавишников старался, а земская управа копила долги. Крестьянин не видел от нее денег больше двух месяцев – увы, тогда касса была пуста. Обращаясь к земскому собранию, Рукавишников просил выдать 216 рублей 12 копеек и сетовал: «Я принужден был не только нести большие убытки от отправления гоньбы, но даже, израсходовав весь свой хлеб, я пришел в крайнее разорение». Скорее всего, случай был нетипичным. В целом земские станции как бизнес были выгодными, и за них охотно брались зажиточные крестьяне.

Плата за проезд на лошадях постепенно увеличивалась. Вначале она составляла 2,5 копеек с одной лошади за версту, затем 3 копеек, а в начале XX века – выросла до 4 копеек. Тем, для кого постоянные разъезды были частью службы, а это становые приставы, мировые судьи, агрономы, земские врачи, выделялись «дорожные» деньги.

«Едва не опрокинулся»

Много уходило земских денег на ремонт трактов, дорог, мостов. В 1887 году, например, на это выделялось 718 рублей, в 1889 году – 2800 рублей. Время от времени деньги поступали от губернского земства, правительства. Сейчас о таких поступления сказали бы «трансферы». Это были не только невозвратные деньги, но и заемные. В 1902 году Мензелинский уезд получил крупную ссуду на капремонт дороги Челны-Заинск, Челны-Шуган, Челны-Карамалы. Каждое селение стремилось урвать кусок из этих средств на ремонт местных дорог. Так, крестьяне деревни Суровка на тракте Челны-Заинск ходатайствовали о постройке в их деревне пяти новых мостов взамен ветхих. В селе Набережные Челны, которые стояло на Елабужском тракте, хотели построить однопролетный железный мост через реку Мелекес.

Строительство дорог и других дорожных объектов происходило зачастую на паритетных началах. Так, земство в Набережных Челнах в первые годы XX века должен был построить мостовую внутри села, а Удельное ведомство заняться дорогой к челнинской пристани. Земство свои обязательства выполнило, вложив 4 000 рублей в постройку каменной мостовой по улицам Набережных Челнов и ежегодно тратило 400 рублей на весеннюю переправу и временный мост через реку Челнинка.

А вот Удельное ведомство ничего не сделало, ссылаясь на малую доходность здешних участков. Как бы там ни было, дорога от села к пристани была в плохом состоянии, и в дождь становилась просто кошмаром. Крестьяне, торговцы и другие пассажиры часто жаловались на нее. Землевладелец И. Мазуревский как-то на земском собрании подтвердил: «едва не опрокинулся».

Пароходы «Натуральный» и «Юрочка»

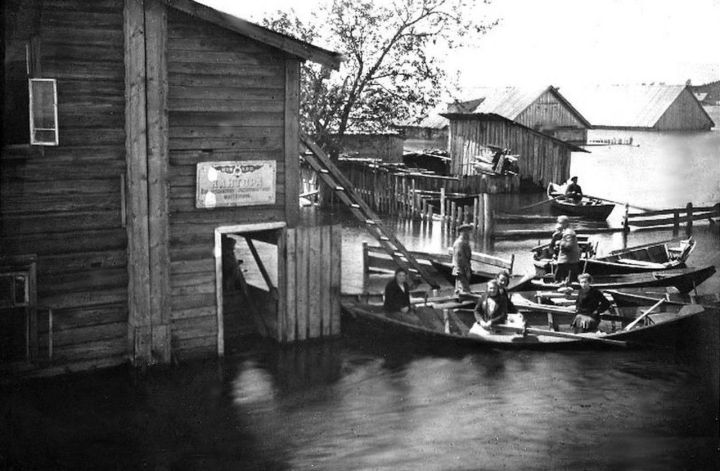

Не меньше хлопот доставляло земству и содержание переправ. Так, переправа через Каму в селе Бережные Челны на баланс земства перешла в марте 1876 года, переправа через Челнинку – в декабре 1882 году. Переправы сдавались за арендную плату предприимчивым местным жителям. Так, в 70-80-х годах XIX века камская переправа нескольких лет находилась в руках мензелинского купца С. Рыболовлева. Он платил земству по 190 рублей в год и взимал с проезжающих плату за перевоз по утвержденной таксе. После Рыболовлева переправу сдали в аренду за 501 рублей годовой платы мензелинской купчихе Лаптевой. Были и другие арендаторы, которые вскоре использовать пароход на переправе. Так, в 1909-1910 года пароходную переправу поддерживал крестьянин села Набережные Челны А. Лучихин на своем пароходе «Натуральный». Не слишком бедным был, видимо, крестьянин, так как средняя стоимость парохода в Камском бассейне в те времена превышала 30 тысяч рублей. Перевозкой через Каму возле Бетьков занимались крестьяне этого села Губочкин и Аверьянов на пароходе «Юрочка». Перевозчики постоянно повышали плату, что вызывали недовольство народа. Многочисленные жалобы вынудили уездное земство в октябре 1880 году установить твердую таксу за перевоз через Каму людей, скота и имущества.

Но такса не соблюдалась. И в 1889 году уездное земство решило написать расценки крупными буквами и выставить в самых видных местах. Тогда же появилась должность особого земского смотрителя, который должен был надзирать за правильным взиманием платы за перевоз.

Как Синебрюхов устроил семейный променад по Каме

Переправа людей через реку Челнинка – особенно в время разлива – была проблемой для местных властей. Лодок не хватало. А если все-таки они были на месте, то нередко ими управляли дети, либо нетрезвые мужики. Земство ужесточило правила перевозок: перевозчики (не моложе 18 лет) должны получать разрешение на свой промысел у станового пристава, во всякое время должны были быть трезвыми, вежливыми.

Но безобразия на переправе не прекращались. И 29 мая 1894 года в селе Бережные Челны к члену Мензелинской управы А. Пальчикову явилась возмущенная толпа. Люди заявили, что переправа через Каму прекращена уже в 6 часов вечера. Пальчиков вместе с людьми отправился на пристань. Парома действительно не было. Рабочие соврали, что паром находится на другой стороне. Вскоре же выяснилось, что вечером того дня на пристань пришел пристав 4-го стана Синебрюхов вместе с женой и сыном. Они взошли на пароход и велели капитану немедленно отчаливать. На робкие возражения приезжих, оставшихся на берегу, пристав зло бросил: «Молчать! Не ваше дело разговаривать!» Пароход вернулся в Бережные Челны лишь в 11 часов ночи. А люди из-за этого ночевали на берегу, под сильным ветром и дождем.

Пальчиков составил акт о самовольном использовании земского имущества. Синебрюхова призвали к ответу. Он вел себя заносчиво, вину не признал, сказал, что якобы использовал пароход по приказу губернатора для осмотра строящегося лесопильного завода. Синебрюхов так и остался безнаказанным.

Фото: Набережные Челны. История. Фото и Кинохроника

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Комментарии (1)